Rocscience社のSLIDEで過剰間隙水圧を作用させる方法Tips

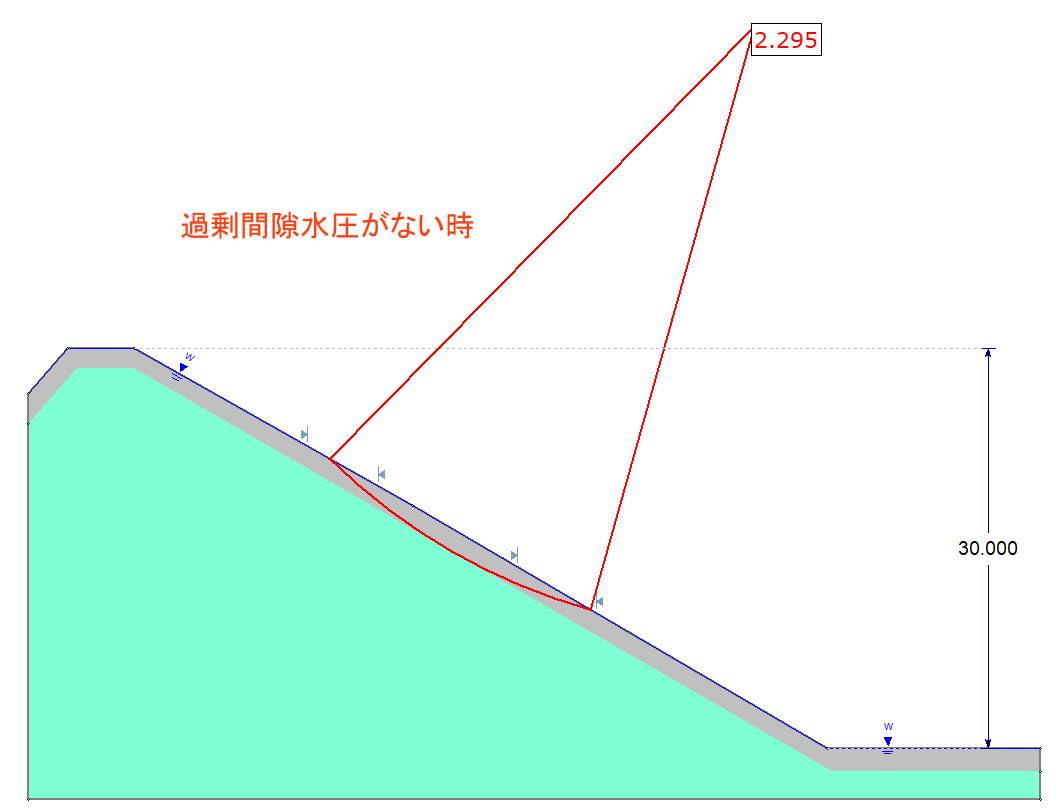

1.過剰間隙水圧がない状態での普通の安定計算をします。土層強度検査棒で土層強度を実測しているのですから、fellenius法ではなく、bishop法など数学的にきちんとした方法を使いましょう。

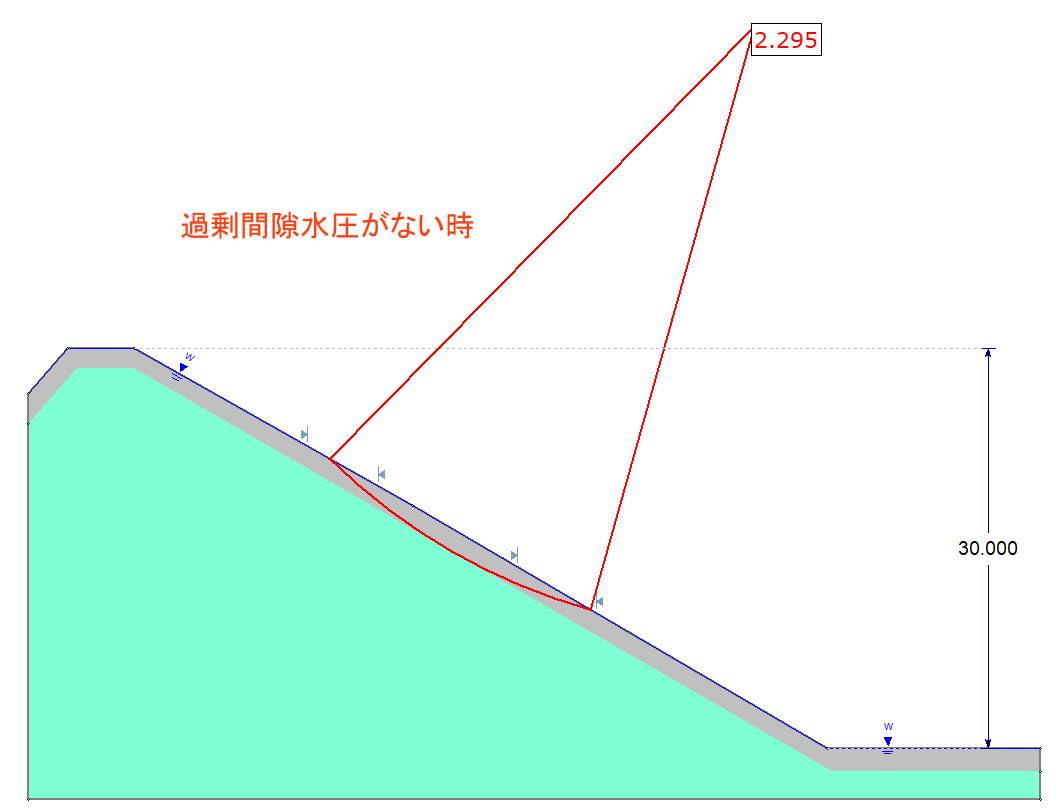

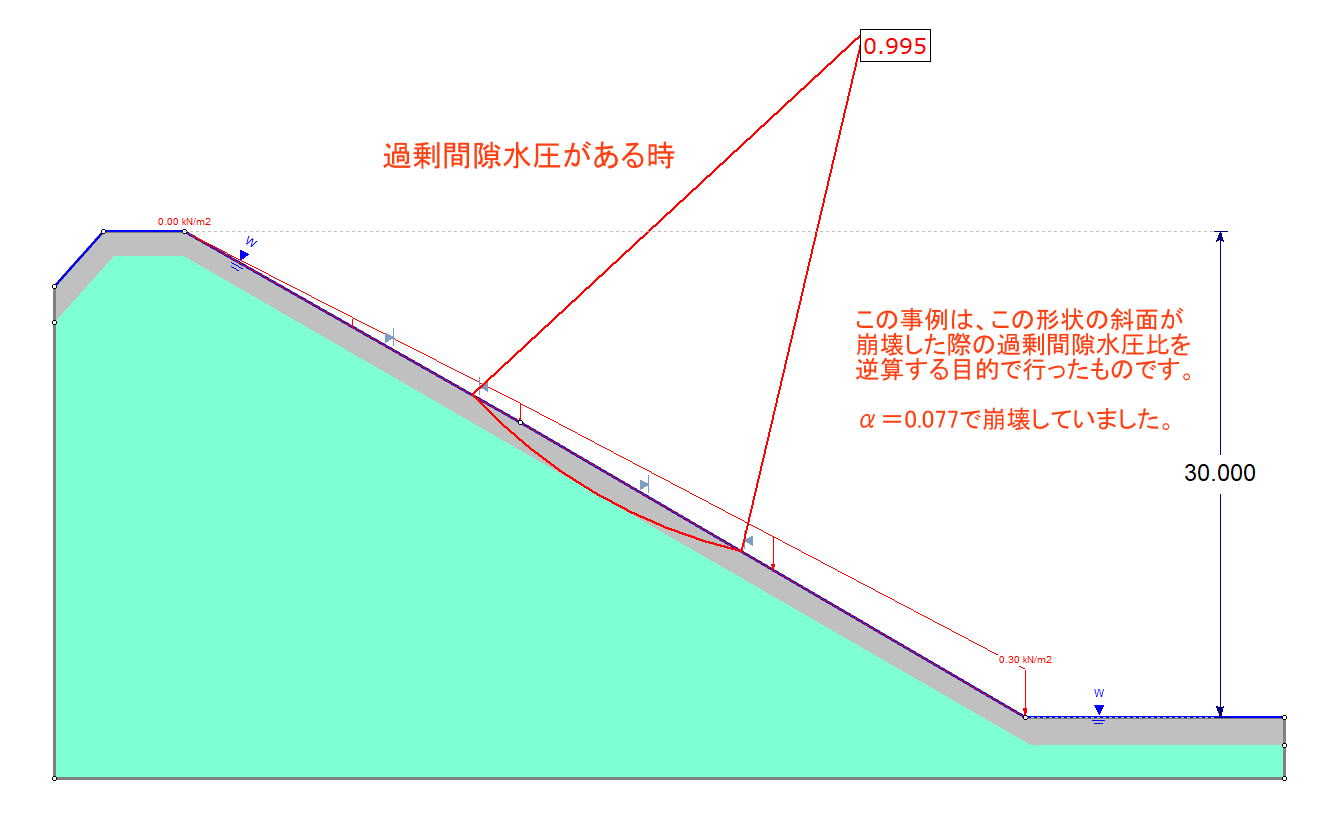

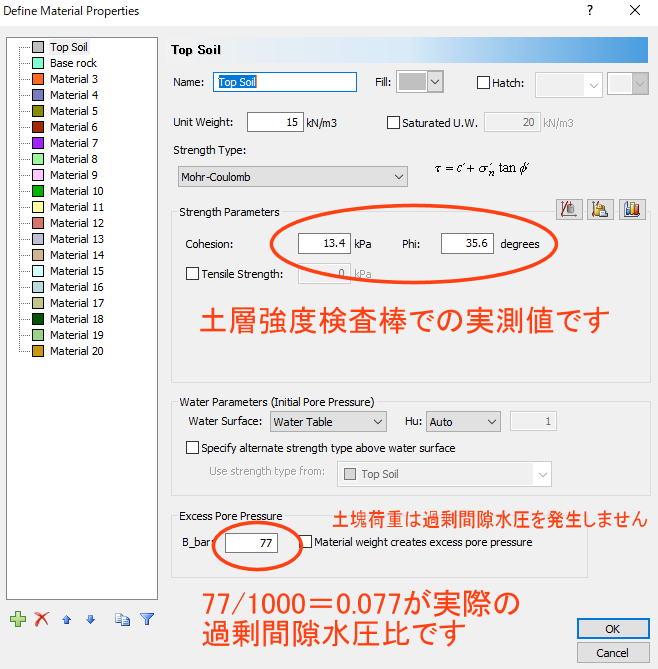

2.過剰間隙水圧を作用させましょう。位置エネルギー起源の過剰間隙水圧を作用させるコマンドは、さすがにRocscience社でも作ってありません。上載荷重起源の過剰間隙水圧を使います。ただし、本当の水圧と同じ荷重を斜面にかけてしまうと、その荷重が安定計算結果に大きく影響してしまいます。水圧だけを作用させ、実際の荷重はかけないようにしたいところです。これを実現するためには、荷重を1/1000とし、過剰間隙水圧比(SLIDEではB-barと呼びます)を1000倍することで調整します。荷重はほとんど安定計算に影響を及ぼさず、水圧はきちんと発生させるようにする裏技です。なお、安定計算では最小安全率を探すのではなく、崩壊形状を再現し、その安全率が0.99となる過剰間隙水圧比を探します。

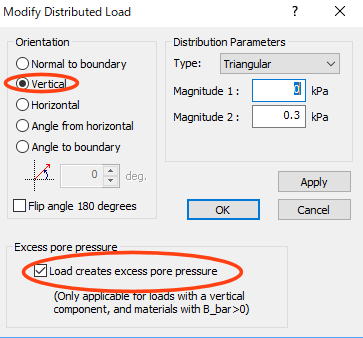

30mの比高があるところに、三角形荷重を作用させ、圧力水頭ゼロ地点の荷重はゼロとします。斜面尻では30m×10kN/m3=300kN/m2が作用するわけですが、これを1/1000にして0.3kN/㎡(kPa)作用するようにします。

液状化などでは土塊荷重が過剰間隙水圧を発生させますが、豪雨による過剰間隙水圧は位置エネルギー起源なので、土塊荷重は過剰間隙水圧を発生させないようにチェックを外します。この事例では、過剰間隙水圧比0.77で安全率が0.99となったことを再現しています。

分布荷重は、比高30mなので300kPaが法尻に作用するわけですが(過剰間隙水圧比1の場合)、それだと安定計算にその荷重が影響を及ぼしてしまうため、1/1000にします。そのかわり、過剰間隙水圧比を1000倍するのです。このような処理をすると、位置エネルギー起源の水圧だけが作れます。上載荷重起源の過剰間隙水圧が発生するところにチェックを入れるのを忘れないようにしてください。また、過剰間隙水圧は鉛直方向の作用荷重のときにしか効きませんので、荷重方向はVerticalにしておいてください。

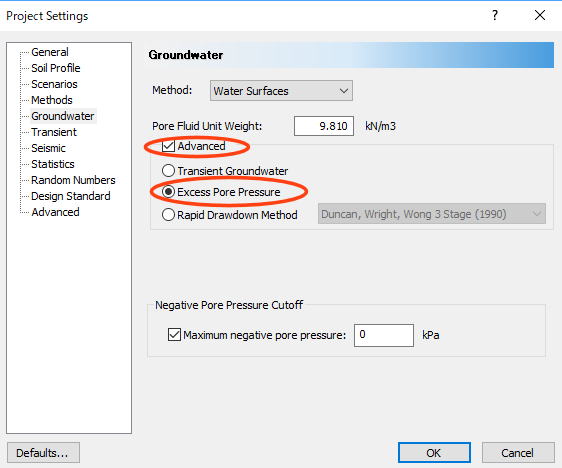

また、セッティングのところで、地下水では過剰間隙水圧が作用するようにしておいてください。

以上です。これに確率解析を組み合わせれば、記録的豪雨時(土壌雨量指数履歴順位第一位)の安定度予測が可能となります。